てか、「表参道の“表”」って何?

10月初め

10月に入ってもまだ30度もあるこの異常気象の中、平日の午前中に表参道のカフェでふと思ったんです。

てか、表参道の表って何?って

周囲は次の雑誌の構想とか次期取締役になったから忙しくなるとか、そんな話をしてる中。

表参道って高級ブランドが立ち並ぶおしゃれな地名の代表格で、そもそも地名なんて疑問も抱いたことないですよね。

でも平日の午前中に暇だからこそ出てきた疑問だと思うんです。

だって、表ですよ。表。

じゃあ裏ってあるんじゃないかなって。

そう、、、裏参道がどこかにあるはずだって。

ということで今回のテーマは、いまや人々の記憶から消えかけた「裏参道」。

この2本の道の関係から、“表参道”という名前の本当の意味を紐解いていきます。

文字読むのだるいなって人はyoutubeで公開してるので音声のみで聞くことも可能です。

youtubeはこちら→https://youtu.be/CswuNKrk1SU

本音を言ったらyoutubeも見てくれたら嬉しいです…

だって誰も見てくれない、評価してくれなかったらモチベージョンなくなっちゃうから!

参道とは何か――“表”があるなら“裏”もある

神社やお寺へ向かうとき、自然と足を踏み入れるあの道。

それが「参道(さんどう)」です。

言葉のとおり、“参拝するための道”。

けれど、実際にその意味を意識して歩いたことがある人は、意外と少ないかもしれません。

参道には大きく分けていくつかの種類があります。

本殿へまっすぐ伸びる道を「表参道」。

横や裏手から入る道を「裏参道」や「北参道」と呼びます。

つまり“表参道”と呼ばれている時点で、

そこにはすでに「裏」の存在が前提としてあるんです。

明治神宮の参道も例外ではありません。

参拝者が最初に通る正面の道が“表参道”で、

そこからもうひとつ、別の方向――

つまり千駄ヶ谷や代々木方面から神宮へとつながる道が、

“裏参道”として整備されました。

この二つの道。

どちらも「明治神宮にお参りするための参道」なのに、

一方だけが東京を代表する地名になり、

もう一方は人々の記憶から消えていったのです。

明治神宮の創建と二つの参道

明治神宮が創建されたのは大正9年(1920年)。

明治天皇と昭憲皇太后を祀るために、東京の中心にふさわしい新たな神社が計画されました。

当時、候補地はいくつもありましたが、最終的に選ばれたのが、現在の原宿・代々木エリア。

都心にありながら広大な森を形成できる場所だったからです。

そして、この神社に参拝者を迎え入れるために設けられたのが「参道」。

参道とは本来、神社へ“敬意をもって近づくための道”。

単なる交通路ではなく、

日常と神聖な空間をつなぐ“境界”としての役割を持っています。

明治神宮には三つの参道が整備されました。

正面の「表参道」、千駄ヶ谷方面から入る「裏参道」、そして代々木方面からの「北参道」。

なかでも表参道と裏参道は、外苑と内苑を結ぶ象徴的な“対”として設計されていたのです。

この頃、東京市は近代都市として急速に成長を続けていました。

西洋的な都市計画に基づき、道路や街並みを整備することが、国家的な使命でもあった時代です。

その中で明治神宮の参道は、単なる“神社への道”を超え、

新しい東京の象徴として整備されました。

青山通りから神宮橋を経て、一の鳥居まで一直線に伸びる表参道。

その道はまるで、近代日本の希望を体現するように真っすぐで、洗練されたデザインでした。

そしてその背後に、もうひとつの静かな道――裏参道が、

人々の知らぬうちに同時に生まれていたのです。

表参道の発展 ― 神宮の参道から「東京の顔」へ

大正時代、青山通りから明治神宮へまっすぐ伸びるこの道は、

「表参道」と呼ばれるようになります。

もともとは参拝者を迎えるための参道。

けれど時代が進むにつれ、その道は“信仰の道”から“都市の道”へと姿を変えていきました。

写真:663highland(Wikimedia Commons より)

ライセンス:CC BY-SA 3.0

そして、昭和初期。

この通りに近代建築の象徴ともいえる建物が登場します。

それが「同潤会青山アパート」。

関東大震災の復興を目的に設立された同潤会が建設した、日本初の鉄筋コンクリート集合住宅でした。

カフェ、書店、美容室、アトリエ……

時代を先取りする文化人たちが集い、

ここから“モダン東京”の空気が生まれていきます。

それまで神社の参道でしかなかった道が、

いつしか「文化と流行の入口」へと変わっていったのです。

現在、その跡地には「表参道ヒルズ」が建っています。

ただの再開発ではなく、

ヒルズの東端には「同潤館(どうじゅんかん)」という建物が残され、

旧アパートの外観や階段、建材の一部が再利用されています。

階段の踊り場から見下ろすと、

高級ブランドの看板が立ち並ぶ現代の表参道が広がります。

そこには、90年前と同じように、

人々の夢とあこがれが集まる“東京の正面の道”が今も息づいているのです。

裏参道の理想と現実 ― 消えたもうひとつの参道

明治神宮の完成とともに整備されたもう一つの道――「裏参道」。

この道は、明治神宮の内苑と外苑を結ぶ象徴的な参道として計画されました。

東京の都市設計の中でも異例の壮大な構想で、

全体の幅は最大で約54メートル。

現在の表参道(約40メートル)よりも1.3倍も広い道だったのです。

中央には車道、その両脇に歩道と遊歩道、

さらに北側には7メートルを超える乗馬道まで設けられました。

人・馬・車が同じ空間で共存する、まさに“理想の公園道路”。

その姿は、近代都市・東京の新たなシンボルとなるはずでした。

しかし、その理想は長くは続きません。

裏参道は山手線沿いという立地ゆえに、

鉄道の騒音や振動が常に付きまとい、

静かな参拝の道としてはふさわしくなかったのです。

また、乗馬道としても距離が短く、実用性に乏しいものでした。

昭和3年には、乗馬道の機能が事実上失われます。

つまり、完成からわずか8年で理想の参道としての役割を終えたのです。

それでも誕生当初の裏参道は、

緑豊かな並木道として確かな存在感を放っていました。

いまでもその名残は、

代々木駅から国立競技場方面へ向かう道筋や、

高架沿いのゆるやかなカーブの中に微かに残っています。

壮大な理想を掲げて生まれ、

やがて時代の流れに取り残されていった裏参道。

その姿は、華やかな表参道と対をなす“もうひとつの東京の夢”でした。

時代の波と裏参道の消失 ― オリンピックと首都高

昭和に入り、東京は急速な都市化の波に飲み込まれていきます。

裏参道もまた、その波の中で静かに姿を変えていきました。

そして、その命運を決定づけたのが1964年の東京オリンピックです。

戦後の復興を果たした日本が、再び世界へと名乗りを上げるための国家的プロジェクト。

その象徴こそが、「東京を近代都市へと変える」大規模なインフラ整備でした。

当時の東京都は、道路整備を急ピッチで進めていました。

土地の買収を避け、すでに公共用地として確保されている場所を優先的に利用したため、

鉄道沿線や河川、そして――裏参道も、その対象に含まれたのです。

かつて人と馬と車が共存する理想の道として設計された参道は、

やがて首都高速4号新宿線の建設ルートとなり、

緑に囲まれた並木道は高架下の道路へと姿を変えていきました。

鉄骨とコンクリートが、かつての参道を覆い尽くし、

“神へと続く道”は、“車が駆け抜ける道”へと変貌を遂げたのです。

もちろん、オリンピックは日本にとって大きな成功でした。

新幹線が開通し、競技場が整備され、街には高速道路が走る。

東京は未来都市として世界中の注目を浴びました。

けれどその裏で、多くの静かな街並みが姿を消していったのです。

裏参道もまた、その「小さな犠牲」のひとつでした。

都市の発展のためには仕方がない――

そう信じられていた時代。

人々が前を向いて走り出すなかで、

ひとつの参道の記憶が静かに地図から消えていきました。

静かに残るもうひとつの文化 ― 現在の裏参道

いま、「裏参道」と検索しても、その名が示す明確な場所はほとんど見つかりません。

地図にも標識にも、その言葉はもう載っていない。

けれど実際に歩いてみると、そこには確かにもうひとつの参道が残っています。

JR代々木駅から国立競技場方面へと歩く道すがら、

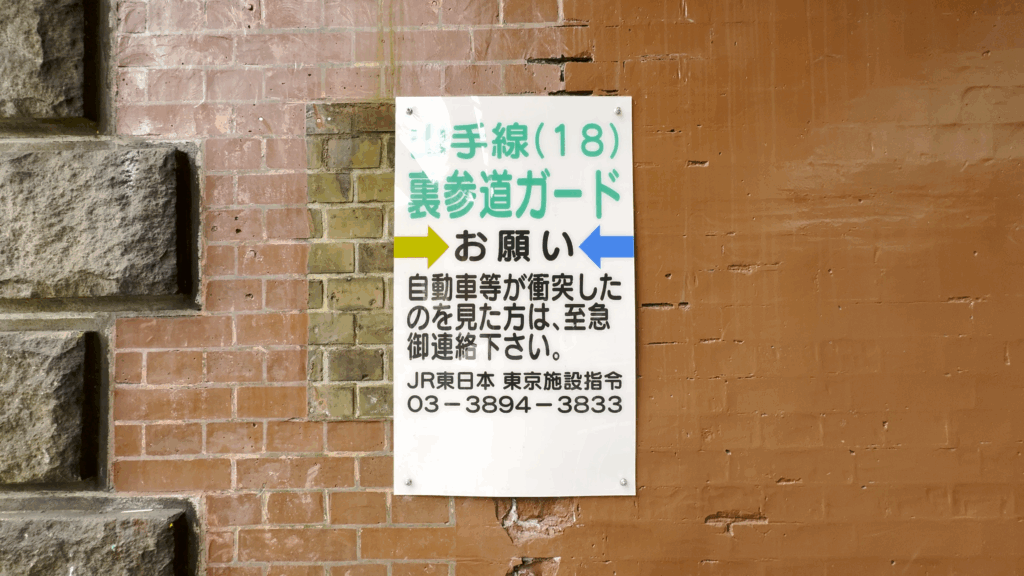

高架下には「裏参道ガード」と記された小さなプレート。

これに関しては調べたら何件かのブログがこのプレートを取り上げていて実際に歩いてみる前から存在は知っていました。

けど、このプレートの近くにもうひとつ!裏参道があったことを裏付けるものがあったんです。

それがこの公園の名前。

なんと公園の名前自体に裏参道が入っているんです。

一人で大興奮。この辺りは人通りも多いところでしたが誰一人このプレートには目を向けていませんでした。

なんなら私も見落としそうになってたほど。

だってこの公園、砂場だけなんです。

しかもブルーシートがかかっててこんなところで誰が子供を遊ばせるんだろうって感じの場所。

かつての参道を示す唯一の痕跡です。

その周囲には古いレンガの壁、静かな住宅街、

そして時おり聞こえる電車の音だけが響いています。

ですが、少し足を伸ばして周囲を見渡すと、

この界隈にはいまも文化の息づく場所が点在しています。

女子大最難関といわれる津田塾大学、

伝統芸能の舞台である国立能楽堂、

俳優やダンサーを志す人々が通う芸能スタジオや専門学校。

そう、ここは表参道のように華やかではないけれど、

知と芸、そして人を育てるもうひとつの“文化の参道”なのです。

表参道がファッションと流行を発信してきたなら、

裏参道は長い時間をかけて人と文化を耕してきた道。

人々が意識しなくなったあとも、

この土地は静かに東京を支え続けているのです。

“表”という名が刻まれた理由

もしこの二つの道が、ともに発展していたなら――

東京の「文化」と「流行」は、

いまとは違う形で混ざり合っていたのかもしれません。

裏参道という地名は、いまや地図からも姿を消しました。

けれど、華やかな光の裏で静かに街を支え続けた

もうひとつの参道があったからこそ、

正面の道には“表”という名が刻まれたのです。

おわりに:地名は、街の記憶そのもの

普段何気なく見ている地名にも、

こうして掘り下げてみると、街の歴史や人々の願いが刻まれています。

“表参道”の“表”というたった一文字にも、

東京が歩んできた100年の光と影が隠されている。

次にこの道を歩くとき、

その地名の裏側に眠る物語を、少しだけ思い出してみてください。

今回歩いた道はリンク先のグーグルマップに記しました!

https://www.google.com/maps/d/u/0/view?mid=1WkHxP57K6vhBrMzEw7DuZqHg48YL_ow&usp=sharing